며칠 전 한국 <뉴스앤조이> 홈페이지 상단에 올라 있는 배너를 보고 만념과 만감이 머리와 심장에 스며들었습니다. ‘뉴스앤조이 지킴이를 찾습니다’라는 제목에 신영복 선생의 글(석과불식, 碩果不食)과 그림이 있었습니다. 내용을 요약하면 “뉴스앤조이가 한국 교회의 희망이 되기 위해 고군분투하고 있습니다. 하지만 힘이 부족합니다. 힘을 보태주십시오” 하는 것입니다. 후원자를 찾는 광고였습니다. 월 100만 원 봉급에 월 평균 1,500만 원 적자라는, 남들에게 알리기 창피한 속살도 내보였습니다.

<뉴스앤조이> 살림살이를 책임지고 동분서주할 때, 대표가 바깥에서 아쉬운 소리 하는 걸 직원들이 싫어하기도 했습니다. 굽실거리기 싫다는 당당함도 있었지만, 창피함도 없지 않았을 것입니다. 하지만 먹고사는 문제를 책임진 사람으로서는 이것저것 가릴 처지가 아니었습니다. 그래서 자존심을 수그리고 후원을 요청했고, 최소한 양심에 부끄럽지 않은 선을 지키는 가운데 받을 수 있는 후원은 다 받으려고 몸부림을 쳤습니다. 그 당시 생각이 나네요.

어떠한 성역도 인정하지 않고, 이것저것 눈치 안 보고 마음껏 취재하는 것은 <뉴스앤조이> 기자들에게 그리 어려운 일이 아닙니다. 지난 세월을 돌이켜볼 때 실력이 없어서 제대로 못쓴 경우는 있어도, 돈이나 권력의 눈치를 보거나 억압받거나 하는 것 때문에 제대로 못쓴 적은 없었다고 자부합니다.

그러나 먹는 문제를 해결하는 것은 각오나 열심이나 노력이나 실력으로만 가능한 일이 아닙니다. 왜냐하면 우리가 쓰는 글 하나 하나가 돈의 흐름과는 거꾸로 가는 것이기 때문입니다. 돈 안 되는 글만 써대면서 돈을 만들려고 하니 말입니다. 그렇다고 돈이 될 만한 기사를 쓴다는 것은 우리의 존재 의미와 가치를 스스로 부정하는 일입니다. 이런 딜레마 속에서 산다는 것은 엄청난 시련이고 도전입니다. 하지만 하나님나라를 올곧게 좇아 살려는 사람들은 그 길을 기쁘게 감당해야 한다고 믿고 지금도 걸어가고 있는 것입니다.

제 발로 찾아온 광고 걷어차던 호기

▲ 씨 과실은 먹지 않습니다. 그것은 새로운 시작을 준비하고 있습니다. 그래서 희망입니다. <뉴스앤조이>는 한국 교회의 씨 과실처럼 희망을 던져주려고 존재합니다.

며칠 전 후배 기자들과 이런 저런 얘기를 나누는데, 저도 까맣게 잊고 있는 작은 사건을 꺼내더군요. 옛날에 어느 단체에서 <뉴스앤조이>에 광고를 하겠다고 요청해왔습니다. 광고 금액도 상대적으로 높았습니다. 직원들이 모여서 그 단체의 광고를 실을지 말지 회의를 했습니다. 광고야 의뢰가 오면 그냥 실으면 될 일인데, 전 직원이 모여서 회의를 하는 까닭이 무엇이겠습니까. <뉴스앤조이> 기자들이 여러 차례 비판 기사를 썼던 단체였기 때문입니다. 용감한 것인지, 아직 배가 덜 고픈 것인지, 철딱서니가 없는 것인지, 다들 광고를 싣지 말자고 합니다. 기자들뿐만 아니라 일반 직원들도 동의했습니다. 저야 싣고 싶었지만, 결국 그 광고를 안 실었습니다.

그 대신 그 지면에 제가 작은 글을 하나 썼다고 합니다(저는 기억이 나지 않습니다). “이 지면은 원래 얼마짜리 광고가 실릴 지면입니다. 하지만 우리는 그 광고를 거부하기로 결정했습니다. 이유는 이러저러합니다. 그 대신 여러분이 후원해주십시오. 우리가 이 정신을 지키려면 여러분이 뒤에서 밀어주셔야 합니다”, 뭐 이런 내용이었나 봅니다. “하여튼 선배는 그런 머리를 잘도 굴린다니까” 하고 후배들끼리 얘기했다고 합니다. 그때는 죄 짓는 것 아니면 뭐든 한다는 식이었으니까, 그런 식으로 머리가 돌아갔을 겁니다.

자존심, 창피함, 다 목구멍으로 억지로 쑤셔넣은 채 여기 저기 후원하러 돌아다녔습니다. 근데 ‘뉴스앤조이 지킴이를 찾는다’는 광고 문안을 멀리 떨어진 미국에서 보노라니 가슴속을 스며드는 만감 때문에 목이 울컥 멥니다. 미안하기도 하고, 고맙기도 하고, 안 됐기도 하고…….

한국에서 방문하는 분이나 미국에 사는 분들 중에서 오랫동안 <뉴스앤조이>를 지켜본 독자들 가운데 “요즘 <뉴스앤조이>가 예전 같지 않다”는 얘기들을 합니다. 저도 그런 생각을 하고, 그런 얘기를 들을 만한 내부의 약점이 있다는 것을 잘 압니다. 기자들도 많이 교체가 되어서 경력이 짧아졌고, 재정 기반은 여전히 취약합니다. 재투자가 불가능한 상황에서 예전 같기를, 예전보다 더 낫기를 바라는 것은 말라비틀어진 우물에서 물이 시원하게 안 나온다고 나무라는 것과 다르지 않습니다. 지금 상황에서 생존하고 있는 것만으로도 기적 같은 일이나 마찬가지입니다.

“내가 할 수 있는 게 아무것도 없다고 생각지 마세요”

| ||

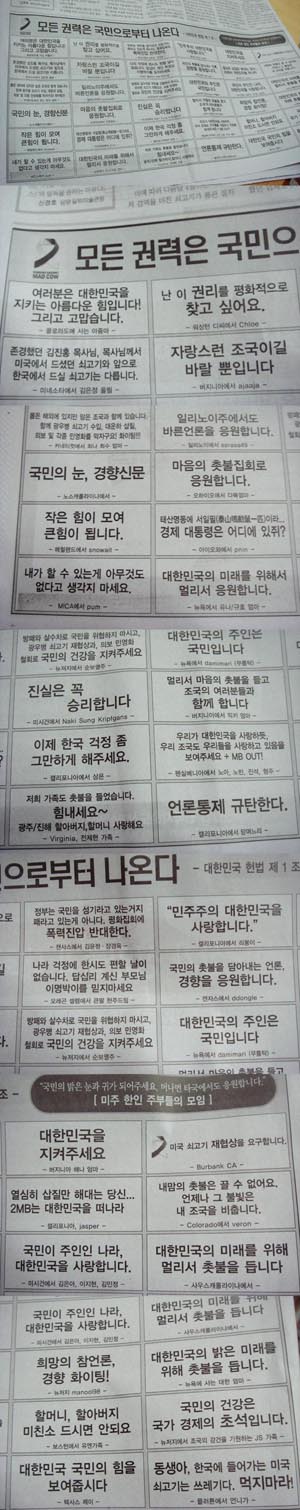

| ▲ "대한민국의 미래를 위해 멀리서 촛불을 듭니다 - 사우스캐롤라이나에서." 광고 탄압을 받고 있는 <경향신문>을 지키기 위해 보내온 미주 교포들의 후원성 의견 광고들. | ||

<경향신문>이나 <한겨레> 같이 거대 재벌의 지배를 받지 않는 독립 언론들은 지금 정부와 대기업이 광고를 주지 않는 방식으로 목줄을 졸라매어서 질식사하도록 만들고 있습니다. 하지만 대한민국의 주인인 국민들이 개미떼처럼 모여들고 있습니다. 지금 <오마이뉴스>에도 작은 후원금들이 쇄도하고 있습니다. 이명박 정부가 80년대 방식으로 나라를 통치하니 국민들도 80년대 방식으로 저항하고 있는 모양새입니다.

군사 독재 시절에는 주먹으로 언론을 다스렸다면, 지금은 돈으로 언론을 다스리고 있습니다. 대부분의 언론은 금력과 권력의 노예가 되어서 국민들의 눈과 귀를 철저하게 가리고 있습니다. 그러나 그런다고 해서 진실이 가려지지는 않는 법입니다.

고단함은 괜찮은데 외로움은 싫더라

한국 못지않게 미국의 <뉴스앤조이>도 쉽지 않은 길을 걷고 있습니다. 제가 미국에서 쓰는 글이 한국에서 쓸 때보다 더 신랄하고, 더 냉소적이고, 더 거침이 없고, 더 분노를 담고 있다고 평하시는 분들이 많습니다. 제 글을 계속 보아오셨던 분들의 공통적인 반응입니다. 좋다는 분들도 있고 염려하는 분들도 있습니다. 옛날에 회사 가족들 먹여 살려야 하는 책임을 진 상태에서 쓰는 글과 그 굴레에서 벗어난 상태에서 쓰는 글은 다를 수밖에 없습니다. 그리고 다시는 과거로 돌아가지 않겠다는 결연함도 문장 속에서 드러내고 있습니다.

하지만 제가 거침없이 글을 쓰려면 누군가가 제가 졌던 짐을 대신 져야 합니다. 지금 <미주뉴스앤조이>도 발행인이 그런 십자가를 거의 혼자 짊어지고 있습니다. 한국 직원들에 대한 미안함과 <미주뉴스앤조이> 발행인에 대한 미안함을 저도 곱으로 안고 지내고 있습니다.

한국과 미국에서 <뉴스앤조이>를 지켜보는 분들에게 요청합니다. 우리는 먹고살기 위해 이 일을 하지 않습니다. 그러기에는 너무 박봉입니다. 그것 때문에 이 일을 할 만큼 무능하지는 않습니다. 그러나 이 일을 ‘계속’ ‘잘’ 하기 위해서는 먹고사는 문제의 짐을 조금은 함께 나누어야 합니다. “아빠, 힘내세요, 우리가 있잖아요” 하는 노래처럼, 우리 곁에 여러분이 있다는 것을 느끼고 싶습니다.

아무리 어려워도, 힘들어도, 피곤해도 끝까지 견디면서 이 길을 걸어갈 수 있을 것입니다. 하지만 외로움만은 억지로 견디고 싶지는 않습니다. 외로움은 여러분이 덜어줄 수 있기 때문입니다.

한국 <뉴스앤조이> 후원하기