‘혼네’와 ‘다테마에’는 우리에게도 매우 친숙한 개념이다. 본심을 의미하는 혼네와 겉모습으로서의 다테마에는 일본인들과 거래할 때 알아야 할 매우 중요한 정보다. 천연덕스러운 일본인의 다테마에에 넘어가지 말라는 경고다.

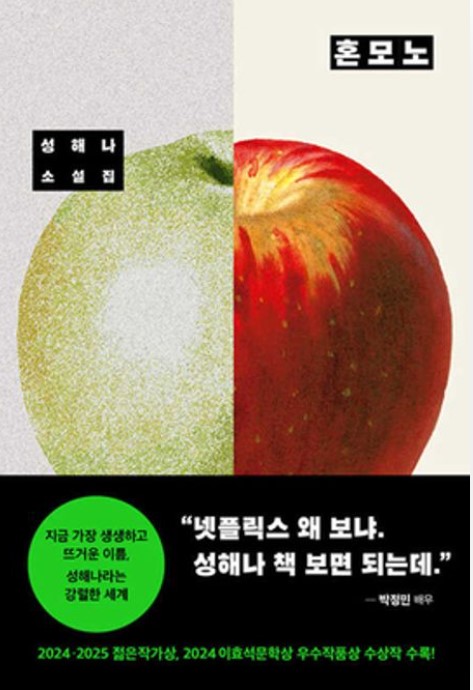

이번에는 ‘혼모노(本物ほんもの)’다. ‘진짜’라는 말인데 우리도 일상에서 많이 쓰는 ‘진국이다’,‘진짜 물건’이다라는 의미다. 반대는 ‘니세모노(僞物)’ 즉 가짜다. 성해나 작가는 한국 문단에서는 드물게, 아니 처음일 수도 있겠지만 일본어 ‘혼모노’를 제목으로 하는 단편을 썼고, 7개의 단편을 모은 소설집의 제목으로 ‘혼모노’(창비)를 골랐다.

이광수, 김동인, 서정주 등이 뛰어난 문재(文才)에도 불구하고 친일이라는 ‘원죄’ 때문에 한국문단에서 일본은 여전히 예민한 소재인데 성해나는 과감하게 혼모노를 제목으로 삼았다. 혼모노의 이야기는 이렇다. 점집이 모여있는 동네의 터줏대감격인 박수 ‘문수’는 어느날 맞은편에 점집을 연 10대 소녀(혹은 20대 초반) 신애기를 보면서 여러가지 생각에 잠긴다. 그 어린 나이에 신병을 앓았던 문수가 신애기를 바라보며 느낀 동병상련은 가식적인 감정일지도 모른다. 하필이면 문수와 똑같은 ‘장수할멈’을 주신으로 모신다는 점이 거슬렸다. 그래도 터줏대감답게 먼저 가서 신애기에게 인사를 전하지만 신애기는 반말투로 문수는 이미 신발이 다했음을 지적한다. 신애기의 말이 아니라 장수할멈이 애기에게 빙의해 전한 말일 터, 문수는 참아낼 수 밖에 없었다. 실제로 문수는 두어달 전부터 장수할멈과의 ‘영통(靈通)’이 막혀 있었기 때문이다.

게다가 바로 건너편의 신애기 점집은 문전성시다. 점점 조바심이 난 문수는 그 덕분에 국회의원이 된 황보의원을 찾아 눈앞에 다가온 선거 결과를 놓고 큰 굿을 벌여야 한다고 제안했다. 문수 자신도 이것은 진실이 아닌 ‘니세모노’ 짓거리라는 것을 알았지만 다급한 황보는 문수의 제안을 받아 들인다. 하지만 며칠 지나 문수는 황보가 신애기에게 굿을 의뢰했다는 소식에 우두망찰(정신이 얼떨떨하여 어찌할 바를 모르고 멍한 상태를 나타내는 순 우리말- 소설에 쓰인 단어)했다.

마지막 큰 고객을 놓칠 수 없었던 문수는 신애기가 굿을 하고 있는 황보 의원의 집을 찾아 신애기와 굿 배틀을 벌인다. 소설은 다음과 같이 끝난다.

나무아미타불 나무아미타불 나무아미타불…… 구름도 다 사라진 땡볕 아래, 판수도 악사들도 점점 지쳐가는 와중에 기세가 누그러지지 않는 이는 오직 나뿐이다. 피범벅에 몰골도 흉하겠으나 시야가 환하고 입가엔 미소까지 드리워진다. 신령 근처에라도 가닿은 것처럼 몸이 가뿐하고 신명이 난다. 장단이 빨라질수록 나는 고조된다.

나무아미타불 나무아미타불 나무아미타불 나무아미타불 나무아미타불 나무아미타불……

삼십년 박수 인생에 이런 순간이 있었던가.

누구를 위해 살을 풀고 명을 비는 것은 이제 중요치 않다. 명예도, 젊음도, 시기도, 반목도, 진짜와 가짜까지도. 가벼워진다. 모든 것에서 놓여난 듯. 이제야 진짜 가짜가 된 듯. 장삼이 붉게 젖어든다. 무릎을 흔든다. 잘랑거리는 무릎 소리가 사방으로 퍼진다. 가볍고도 묵직하게. 땀을 뻘뻘 흘리면서도 작두에서 내려오지 않던 신애기가 아연 실색하며 나가떨어진다. 그애는 바닥에 주저앉아 휘둥그린 눈으로 나를 올려다본다. 황보와 그의 가족도 기도를 멈추고 나를 올려본다.

할멈도 이 장관을 다 지켜보고 있겠지. 어떤가. 이제 당신도 알겠는가. 하기야 존나 흉내만 내는 놈이 뭘 알겠냐만

큭큭, 큭큭큭큭

문수는 작두에 발이 베고 피가 흥건해져도 자신의 굿에 빠져든다. 누구를 위해 재수굿을 해주던 그 영발은 이제 더 이상 중요하지 않다. 그는 모든 것으로부터 해탈해서 진짜와 가짜조차 초월한 경지에 이르렀다. 장삼까지 붉게 물든 자해(自害)가 그를 마침내 자유의 경지에 올려 놓았다.

그의 보살명 문수는 분명 지혜의 보살 ‘문수보살’에서 왔을 터, 이제 박수 무당 문수는 참 지혜에 도달했다. 진짜 진리(眞諦 진제)와 가짜 진리(俗諦 속제)가 둘이 아니라는 선불교의 화두처럼, 진리가 너희를 자유케 하리라는 예수의 말처럼 그는 진짜 가짜가 되었고 가짜 진짜가 되었다. 김선우의 소설 ‘발원’(민음사)에 나온 원효의 해골물 해탈보다 더 아름답고 심오하다.

아~성해나 작가에게 미안하지만, 이 아름다운 진리의 불립문자(不立文字) 이야기가 대한민국 현시국에 너무나 딱 맞아 떨어진다.

한국 사회의 장수 할멈은 그 동안 돈과 권력, 그리고 권력의 인프라가 되어 온 학벌이 만든 상징계였다. 여기서 장수는 오래 산다는 의미는 아니고 전쟁터의 장수(將帥)일 것이다. 오래 산 할멈이 해결해 줄 수 있는 무속 시장은 너무 좁다. 소설의 대미(大尾) “할멈도 이 장관을 다 지켜보고 있겠지. 어떤가. 이제 당신도 알겠는가. 하기야 존나 흉내만 내는 놈이 뭘 알겠냐만”이 그것을 증명한다. ‘놈’은 일상적인 할멈, 여성을 비하하는 욕설이 아니다. 문수의 자기 비하도 아니다. 문수는 일찌감치 할멈의 ‘아니무스(여성속에 있는 남성성)를 알고 있었다.

내란 극복 정국의 대한민국에서 진짜 처럼 행세해온 극우 야당, 검사, 판사들은 장수 할멈의 충직한 무당들이었다. 그들은 장수할멈이 만들어 준 상징계적 질서에서 자신들만이 ‘혼모노’라고 믿어 왔다. 혼모노 다움이 점점 사라지면서 니세모노로 전락할 위기에 처하자 목숨을 건 방어전을 전개하고 있다. 그러나 너무 늦어 버렸다. 지금이라도 문수가 자해 굿을 펼쳤듯이 과감하게 자해극을 벌이며 그 동안 가짜로 살아왔던 자신들의 실체를 드러내라. 그게 오히려 가짜 진짜가 되는 길이다. 그러면 오히려 한 줌 고객이라도 건질 수 있을 것이다.

소설 뒤 문수는 어찌 됐을까? 문수의 잔혹 자해극앞에서 아연실색하고 나가 떨어진 신애기도 더이상 문수의 대적이 되지 못할 것이다. 황보의 당선 기원굿을 망쳐 놓은 소문이 나면 문수의 고객은 눈에 뜨일 만큼 줄겠지만 폐업수준에는 이르지 않을 것이다. 그게 보수 야당, 판검사들이 진짜 가짜로 살아남는 방법이다.