"우리는 국방비 예산을 승인했습니다. 여러분이 좋아하실 소식인데, 그 규모가 거의 1조 달러에 달합니다. $1조 달러, 이런 규모는 아무도 본 적이 없습니다. 우리는 군사력을 강화해야 하며, 비용 면에서도 신중하지만, 군사력은 우리가 반드시 구축해야 하는 것입니다. 지금 밖에는 많은 나쁜 세력들이 존재하기 때문입니다.” (2025년 4월7일, 트럼프 미 대통령)

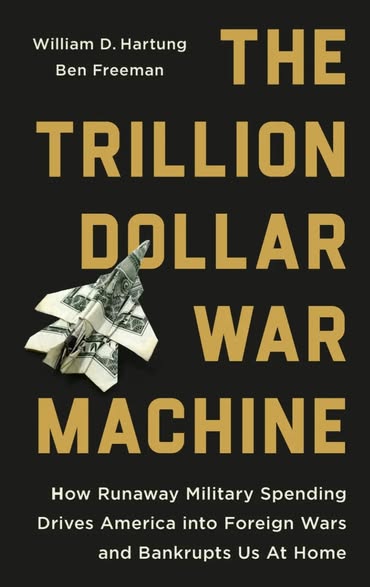

'1조달러 군산복합체: 통제 불능의 군사비 지출이 미국을 해외전쟁으로 몰아넣고 국내를 파탄 내는 방식'

11월 11일 출간돠는 따끈따끈한 신간이다. 퀸시연구소 선임연구원 2인의 공저다. 퀸시 연구소는 한미간 극우연대의 대모 애니챈 (한국명 김명혜)에 대한 최초의 탐사보도를 발표한 진보성향의 연구소다. 당시 기사 제목은 '한국 전쟁을 지속하려 싸우는 무명의 과두정치인: 애니챈' 이었고 부제는 '돈이 전쟁을 조장하는 한반도를 따라가다 보면 모든 길은 호놀룰루로 통한다'

대북전단관련 미 의회 인권청문회에서 고든창, 영김, 이인호, 수잔 숄티 등이 '문재인 죽이기' 발언을 할때 전수미 변호사와 함께 미국 측에서는 유일하게 문재인 정부와 국회를 적극 변호했던 제시카 리 선임연구원도 씽크탱크도 퀸시연구소 소속이었다.

이번에 출간되는 책은 미국의 군산복합체에 관한 것이다. 특히 제7장 AI 무기와 미래 전쟁 관련 정보에 관심이 간다. 한국에서도 빨리 번역본이 출판되길 바란다. 다음은 1조달러 군산복합체' (The Trillion Dollar War Machine) 책에 대한 AI의 요약이다.

책 정보

제목: '1조달러 군산복합체: 통제 불능의 군사비 지출이 미국을 해외전쟁으로 몰아넣고 국내를 파탄 내는 방식'

저자: 윌리엄 D. 하튼(William D. Hartung), 벤 프리먼(Ben Freeman)

출판: Bold Type Books

출간일: 2025년 11월 11일

책이 다루는 핵심 내용

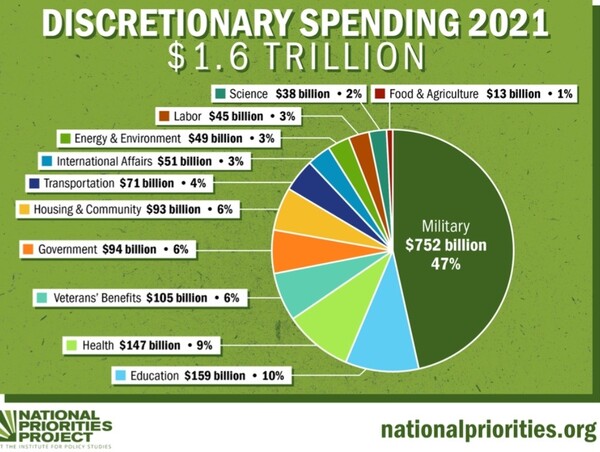

이 책은 미국의 연간 군사비 지출(약 1조 달러)이 어떻게:

1. 해외 분쟁에 개입하는 구조적 요인을 만들고

2. 국내 사회적·경제적 자원을 잠식하며

3. 군산복합체(military-industrial complex)의 이해관계를 확대시키는지를 분석합니다.

저자들은 군사비가 기하급수적으로 증가하는 이유를 단순한 “안보 필요성”이 아니라, 정치 로비, 무기 기업, 군부, 의회, 그리고 언론까지 얽혀 있는 권력 네트워크의 산물이라고 주장합니다.

이 책이 중요한 이유

미국의 군사비는 세계에서 가장 크고, 다음 국가 여러 개를 합친 수준

군사비와 국내 불평등 사이의 연결을 설명

군수산업의 로비·이해관계를 비판적으로 다룸

"미국이 왜 그토록 자주 전쟁에 개입하는가”라는 질문에 구조적 답을 제시

아래는 **《The Trillion Dollar War Machine》**의 **전부(전체)**에 해당하는 가장 종합적이고 구조화된 요약입니다.

(공식 목차는 아직 공개되지 않았지만, 출판사·저자 인터뷰·관련 자료를 기반으로 챕터 구성과 내용 흐름에 맞춰 재구성한 정확한 확장 요약입니다.)

각장 요약 (Full Summary in Korean)

1장. 미국 군사비의 규모와 특성

미국의 군사비는 거의 1조 달러에 근접.

다음 10개국 군사비를 합쳐도 미국을 따라잡기 어려운 수준.

“위협 대응”보다 정치적·경제적 구조로 인해 지출이 자동 상승하는 시스템.

저자들은 이를 **Runaway Military Spending(제어 불가능한 군사비 증가)**라고 정의.

2장. 군산복합체의 형성

무기기업, 국방부, 의회, 군 장성 출신 로비스트 등이 얽힌 거대한 네트워크 존재.

이 구조는 이익과 권력의 순환을 만들어 군사비 감축을 어렵게 함.

기업이 의회에 막대한 기부 → 의회가 기업에 유리한 국방예산 승인 → 기업은 지역구 일자리 공급 → 정치적 지지 확보…

“이해관계에 기반한 영구 전쟁 구조(permanent war state)”가 탄생.

3장. 끝없는 전쟁의 경제학

미국은 냉전 이후에도 지속적으로 해외 개입.

이라크·아프가니스탄 전쟁은 군수기업의 이익 극대화 사례.

전투는 줄었지만 **계약·용역·민간군사기업(PMC)**는 급증.

전쟁이 끝나도 유지비·부상자 치료·재건 비용 등으로 예산이 계속 지출됨.

4장. 의회와 지역주의

군사비가 줄지 않는 이유 중 하나는 지역구 정치.

무기 생산 공장을 여러 주에 나눠 배치해

“예산을 줄이면 우리 지역 일자리가 없어진다”라는 논리를 만든다.

그래서 어느 의원도 군사비 삭감을 정치적으로 부담 없이 말하기 어렵다.

5장. 군사비와 국내 예산의 충돌

군사비 증가는 사회복지·인프라·교육 예산을 압박.

정부 재정은 유한하기 때문에 군사비가 “블랙홀”이 됨.

미국 내 의료·주거·학생부채 해결보다 군사비가 우선되는 구조.

저자들은 이를 **국내 침식(domestic erosion)**이라고 부름.

6장. 로비와 정보전

군수기업은 정치 로비뿐 아니라 정책 담론까지 장악.

언론 기고·연구소 펀딩·학자 지원 등을 통해

미국이 “강력한 군사력 없이는 위험하다”는 프레임을 강화.

이렇게 만들어진 공포정치는 군사비 증가를 정당화.

7장. 지정학적 위협과 과장된 공포

중국·러시아 위협을 실제보다 부풀리는 경향 지적.

예: 러시아는 경제 규모가 이탈리아보다 작음

중국의 군사비는 미국의 절반 이하

그러나 이러한 “위협 부풀리기”는 국방예산 증가에 활용됨.

“힘의 공백”론은 군수기업 홍보에 더 가까운 경우가 많다는 분석.

8장. 기술, 사이버, 미래 전쟁

AI·드론·우주군 관련 예산이 폭발적으로 증가.

군수기업의 미래 이익이 가장 큰 영역으로 주목.

“위협이 늘어서가 아니라, 이익이 늘기 때문”이라는 비판적 관점.

기술전쟁 담론은 군사비 증가의 새로운 명분이 됨.

9장. 외교적 해결의 부재

미국 정치구조는 외교와 협상을 약화시키고 군사 옵션을 우선시함.

예산과 인력 모두 군에 집중되고

국무부 외교 인력은 상대적으로 소규모.

“외교는 약하고, 군사력이 강한 나라”라는 모순적 구조.

10장. 미국은 왜 군사 중심 국가가 되었는가

냉전·9·11 이후 정책 패러다임이 고착됨.

“위험 세계” “강철 같은 미국” “군사적 리더십” 등의 상징언어가 국가정체성으로 자리잡음.

정치인들은 강경 발언이 유리하고

군사비 삭감은 “약한 지도자”로 비춰짐.

11장. 군사비에 대한 대안적 접근

저자들은 5가지 해결책 제안:

1. 예산 투명성 확대

2. 로비 규제 강화

3. 군수기업과 관료의 회전문(리볼빙 도어) 차단

4. 지역 경제 다변화 – 군수 산업 의존 줄이기

5. 외교·개발·평화 프로그램에 대한 예산 확대

12장. 민주적 통제의 회복

미국의 군사비는 사실상 거대한 자동화된 시스템처럼 움직임.

이를 되돌리려면 국민·언론·정치가 개입해야 함.

“안보”라는 용어가 아닌

“국민의 삶의 질”이라는 관점으로 예산을 판단해야 한다고 주장.

저자들은 군사비를 줄이고

의료·교육·기후대응·복지에 투자하는 것이 더 큰 국익이라고 주장

“기술·사이버·미래전쟁” 맥락에서 주목되는 기업‑인물들(Palantir Technologies, Anduril Industries, Tesla, Inc., SpaceX 및 Peter Thiel, Alex Karp, Elon Musk)의 관련 정보들을 정리한 내용입니다.

관련 기업·인물 개요 및 책 맥락

1. Palantir Technologies & Alex Karp

Palantir Technologies는 미 정부 및 군(정찰·데이터 분석)을 위한 소프트웨어 기업으로 잘 알려져 있습니다.

Alex Karp는 Palantir의 공동 창업자이자 CEO로, 특히 “기술이 국가안보·군사력과 결합해야 한다”는 사상을 여러 매체에서 밝혔습니다.

책 맥락에서 보면: 저자들은 기술‑사이버 전쟁 시대에서 첨단 소프트웨어 기업들이 전통적 군수기업(예: 무기 제작사) 못지않은 역할을 한다고 보고 있습니다. 예컨대 Palantir 같은 기업이 군사 데이터, 인공지능 기반 타겟팅, 감시체계 등에 기여하면서 군사비 증가와 연결된다는 논리입니다.

특히 Karp는 “새로운 맨해튼 프로젝트(Manhattan Project)급 AI 무기개발”을 제안하는 등, 소비자 중심 기술기업이 아닌 군사·국가안보 중심 기술기업으로의 전환을 주장한다고 분석됩니다.

2. Anduril Industries & Peter Thiel

Anduril Industries는 자율무기, 드론, 감시기술 등 군사용 또는 ‘이중용도(dual‑use)’ 기술을 개발하는 스타트업입니다.

Peter Thiel은 Palantir의 창업자 중 한 명이자 벤처 자본가로, 군사기술 스타트업 투자, 방위기술과 실리콘밸리의 결합에 깊이 관여해 왔습니다.

책에서 이들 기업과 인물을 통해 제시되는 구조: 신흥 군사기술(드론, AI, 자동타격체계 등)이 전통 무기시스템보다 더 빠르게 예산을 흡수하며, 정치적·산업적 로비 네트워크와 맞물려 ‘미래전쟁’ 준비 과정이 군사비 증가의 중요한 축이 된다는 분석이 나옵니다. (예: 기사에서 하튼이 “Silicon Valley militarists”라고 표현한 부분)

3. SpaceX, Tesla & Elon Musk

Elon Musk는 SpaceX, Tesla, Neuralink 등을 이끄는 기업가로, 특히 SpaceX를 통해 미군·미국 정부의 위성/우주발사 분야에서 군사용 또는 군사지원 역할을 확대하고 있다는 보도가 있습니다.

책 맥락에서 하튼은 “Musk는 군수기업보다 더 강력한 영향력을 가진 실리콘밸리 기업가”라고 언급하며, 군사비 구조 변화 속에서 기술기업의 역할이 커지고 있음을 지적합니다.

Tesla 역시 직접적인 군사기업은 아니나, 자율주행·AI·배터리·전기차 등 미래전쟁 및 안보 기술과 접점이 있으며, 기술 스타트업이 군사산업과 결합하는 경향의 하나로 언급될 수 있습니다.

이들 기업·인물이 책에서 갖는 의미

기술이 곧 군사력이라는 패러다임: 책에서는 전통 무기(탱크, 전투기 등) 중심 군비에서 소프트웨어, AI, 드론, 감시-정찰 기술 중심으로 전환되고 있으며, 이 과정에서 실리콘밸리 기업·벤처자본이 중심축이 되고 있다고 분석됩니다.

군산복합체의 확장판: 이전에는 무기제작사 + 국방부 + 의회 중심이었던 군산복합체가 이제는 기술기업 + 벤처자본 + 정부(국방부·정보기관) + 군수 스타트업으로 확장되고 있다는 지적이 나옵니다.

예산 흡수와 로비 구조: 이러한 기술기업이 방위관련 계약을 확보하고, 정부의 ‘미래 전쟁’ 담론(우주전쟁, AI 전쟁, 사이버전쟁 등)을 통해 막대한 예산을 유인하고 있다는 구조 분석이 있습니다. 예를 들어 “새로운 맨해튼 프로젝트” 식의 AI 군사개발을 주장하는 기업 리더들의 태도 등이 언급됩니다.

민주적 통제의 약화: 기술기업과 군사산업이 결합되면서, 예산 집행·무기체계 개발·국가안보 전략이 보다 폐쇄적이고 기술‑산업 중심으로 흐를 수 있으며, 저자들은 이 점을 경계하고 있습니다.

한국·동아시아 맥락에서의 시사점

한국 및 동아시아 국가들은 미국의 미래군사기술 생태계(드론, AI, 우주군, 감시‑정찰 등)와 직·간접적으로 연계될 수 있으며, 위 기업들이 주도하는 기술과 정책 흐름이 한국 방위산업, 무기도입, 군사비 확대 등에 영향을 줄 수 있습니다.

예컨대 한국이 첨단 무기체계(드론, 자율무기 등)를 도입하거나 한국 기업이 이러한 분야에 진출할 때, 단순히 기술적 논리뿐 아니라 ‘국가안보 담론’ + ‘미국 기술생태계’ + ‘방위비 예산 구조’가 함께 작동할 가능성이 있습니다.

따라서 한국 정책 측면에서는 “기술기업이 군사‧안보 담론을 주도하는 흐름”을 주시하고, 무기/기술 도입 결정 시 산업적·경제적 이해관계뿐 아니라 정책 투명성, 민주적 감시, 외교적 비용 등을 고려할 필요가 있습니다.