“내가 술을 마시는 건, 세상을 경멸하기 때문이야! "이 말을 한 사람은 안타깝게(?)전국민이 인정한 술꾼 윤석열이 아니라 알베르 카뮈의 희곡 ‘포위상태( L'État de siège)'에 나오는 냉소적 예언자 ‘나다(Nada)’다.

어느날 ‘페스트’(카뮈의 전작 제목이기도 하다)라는 총독이 도시를 장악했다. 우리 말로는 ‘계엄령’(안건우 옮김, 녹색광선)으로 번역되어 있다. 희곡은 이런 설정에서 시작한다. – 영어본에서 번역했기 때문에 한국어 번역본과는 다소 다를 수 있다.

(무대: 죄수 복장의 인부들이 시체를 수레에 싣고 묘지로 향함) (무대 중앙. 군악대의 연주가 시작되고, 묘지 사무실의 벽이 열리며 내부가 보인다. 사무실 안에는 식량 배급소처럼 생긴 책상들이 있고, 백발의 제1 알칼데(행정관)가 앉아 있다. ‘페스트 경비대’가 군중을 나눠서 몰아넣는다.) (페스트가 높은 탑 위에서 지시한다)

페스트: 자, 게으름 피우지 마라! 이 도시처럼 느릿느릿한 곳은 처음이다. 너희는 한가한 걸 좋아하지. 난 그런 여유는 병영이나 줄 서 있는 데서나 허용하지. 죽음의 화덕에 불을 지펴라! 철조망을 둘러서 내 꽃밭을 만들어라.나는 철장미를 좋아한다. 경비대! 내가 찾아갈 집들에 표시를 붙여라. 그리고 너, 나의 비서야, 존재 증명서를 작성하고 명단을 정리하도록 해라.

어부 (놀라며): 존재 증명서라고요? 그게 뭔데요?

비서: 당신이 존재한다는 걸 증명하는 문서죠. 그게 없으면 살 수 없어요.

어부: 지금까지 그런 거 없이도 잘 살았는데요!

비서: 그건 당신이 ‘통치되지 않았기’ 때문이죠.

이제는 뭐든 허가 없이는 안 돼요. 빵이 없어도 살 수 있고, 아내 없이도 살 수 있지만, 제대로 작성된 증명서 없이 사는 건 불가능하죠.

계엄령이란게 자신의 존재를 증명해야 하며 모든 상거래에도 허가증이 필요했다. 심지어는 모든 사람이 본 현상도 없는 일이 되어 버린다.

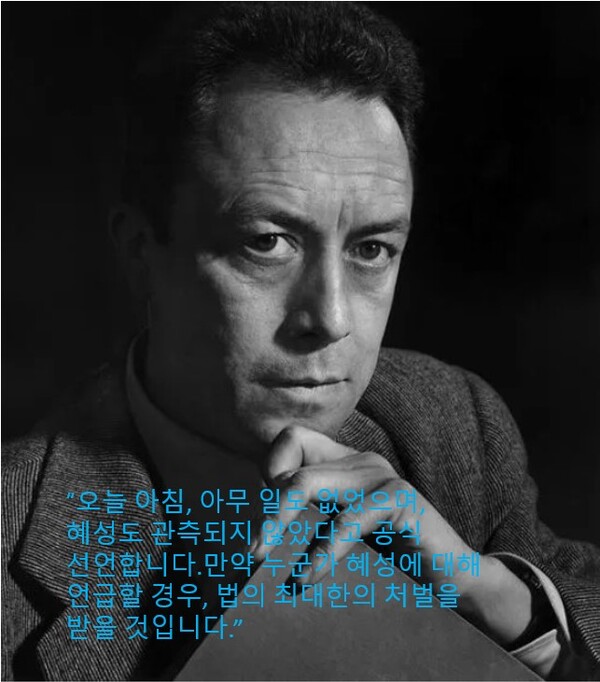

이 모든게 스페인 남부 도시 카디스 총독의 명령 때문이었다. 시민들은 하늘에 혜성이 떠 있는 것을 똑똑히 보았지만, 체제는 그것을 ‘없는 것’으로 만들고, 누구든 그것을 언급하면 처벌하겠다고 으름장을 놓는다. 시민들은 ‘아무 일도 없었다’고 외치는 훈련을 받는다. 진실은 통제의 대상이 되고, 공포는 침묵 속에서 더욱 퍼져나간다. 하늘을 가로지르는 혜성, 그 불길한 징조를. 누군가는 종말을 외치고, 누군가는 기도를 올리며, 누군가는 조롱하지만, 무엇보다 두드러지는 건 체제의 반응이다. 체제는 말한다. “본 것을 보지 말라”고. 그 말에 동의하지 않는 자는 ‘불온 세력’으로 분류되어 처벌된다. 진실은 통제되고, 침묵은 미덕이 되며, ‘아무 일도 없었다’는 구호가 도시 전체를 덮는다.

‘포위상태’에서 도시를 장악하는 자는 전염병(페스트)의 형상을 한 인물이다. 그는 스스로를 “권력이 아니라 기능”이라고 말한다. 통제, 침묵, 조직, 효율. 이 네 단어로 정의되는 그의 통치는, 시민을 한 사람씩 불러내어 “존재의 이유”를 묻고, 정답이 없으면 존재 자체를 말소한다. 공포는 어느새 논리로 둔갑하고, 계엄령은 ‘국가를 위한 선택’이라 불린다.

2024년 12월 3일 계엄령이 성공했다면 벌어졌을 일이 언론 보도를 통해 밝혀질 때마다 시민들은 경악했다. 언론 통제, 국회 무력화, 시민 체포 및 사법 처리에 이어 수장(水葬)과 폭사 계획까지 구체적이었다. 이는 단순한 가정이 아니었다. 상황 발생 시 실제 실행 가능한 시뮬레이션이자 명백한 헌정질서 위협 시도였다.

‘포위 상태’의 도시 역시, 질서를 명분으로 통제와 검열이 시작된다. 혜성을 본 것조차 입에 담지 말라고 명령받은 시민들은 곧 자신이 본 것을 부정하기 시작한다. '페스트'라는 이름의 인물이 도시를 장악하고는, 시민들에게 ‘존재의 이유’를 묻는다. 정답이 없는 질문, 그리고 부적절한 대답엔 죽음이라는 벌이 내려진다. “'질서'라는 미명 아래 시민의 존엄은 심문당하고, 존재는 평가받는다.

2024년의 대한민국 계엄령 문건은 이 허구적 풍경을 그대로 반영한다. 정부는 국민을 보호하는 존재가 아니라, 국민을 잠재적 위협으로 간주하는 시선 아래 계획을 수립했다. 이는 국가가 국민을 신뢰하지 않는다는 증거이며, 민주주의에서 가장 위험한 사고방식이다. 계엄령이 금방 끝났기에 “아무 일도 일어나지 않았다”고 말하는 시각은, ‘포위 상태’ 속 사람들에게 “혜성은 없었다”고 되뇌던 장면과 닮아 있다. 그 순간 진실은 사라지고, 권력의 언어만이 남는다.

카뮈는 이 작품에서 분명히 말한다. 진짜 전염병은 병이 아니라, 거짓말을 제도화하는 권력이라고. 무언가가 일어나고 있음에도, '아무 일도 없다'는 말로 은폐하는 순간, 인간은 더 이상 자유로운 존재가 아니다. 2024년~2025년의 대한민국은, 시민들이 그 ‘거짓’을 보았고, 침묵하지 않았기에 아직 민주주의의 문턱 안에 머무르고 있다.

이제 그를 포위하고 봉쇄할 날이 코앞으로 다가왔다. 이틀 뒤 ‘나다'가 마시던 냉소의 술잔이 아니라 축배를 들 수 있겠지?